近日,行业权威数据显示,2024 年中国传感器市场规模强势突破 4000 亿元大关,达到 4061.2 亿元(约合 572 亿美元),同比增长 11.4%。这一里程碑式数据标志着我国正式跻身全 球 大传感器生产与消费国行列,更意味着在政策、技术与市场的多重驱动下,行业正加速摆脱 “中低端制造” 标签,向高附加值的 “高端创新” 赛道全速迈进。

消费与汽车电子成引擎

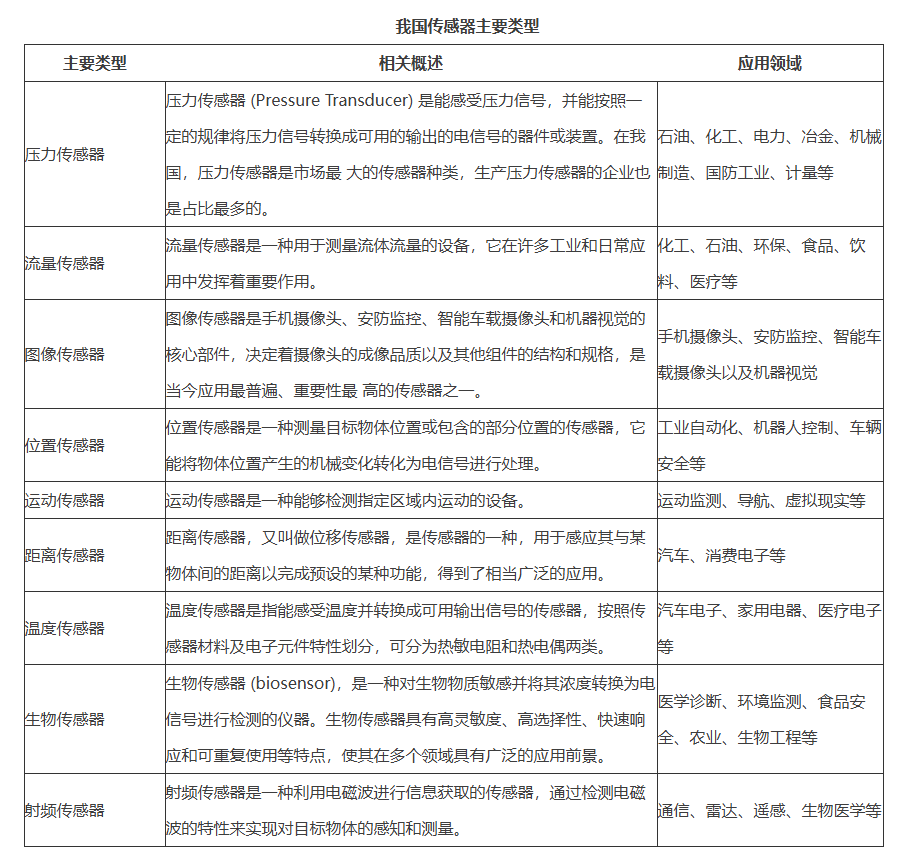

作为物联网、智能制造与数字经济的 “神经末梢”,传感器品类覆盖压力、流量、图像等多个领域。2024 年细分市场中,压力传感器以 714.2 亿元规模居首,占比 17.6%,其在石油、化工、电力等工业领域应用广泛,国内生产企业数量也为集中;流量传感器以 545.6 亿元(占比 13.4%)紧随其后,主要服务于化工、医疗等行业;图像传感器则以 505.9 亿元(占比 12.5%)位列第三,作为手机摄像头、智能车载摄像头的部件,直接决定成像品质。

从应用场景看,消费电子与汽车电子两大领域合计贡献 47.7% 的市场份额,成为拉动行业增长的动力。其中,消费电子领域表现尤为亮眼,2024 年市场规模达 1073.3 亿元,占比 26.5%,同比增长 24.8%,已连续三年稳居应用市场首位,2022-2024 年复合增长率达 25.7%。这一增长既得益于传统家电产量的稳步提升,更离不开智能手表、监控摄像头等智能设备的快速普及,预计到 2027 年,该领域市场规模将攀升至 1848.1 亿元,未来三年复合增长率有望保持 19.7%。

汽车电子领域同样潜力十足。2024 年该领域传感器市场规模达 859.3 亿元,占比 21.2%,同比增长 3.8%,背后是我国新能源汽车产业的爆发式增长 ——2024 年新能源汽车产量达 1288.8 万辆,同比增长 34.4%;2025 年 1-5 月产量进一步增至 569.9 万辆,同比增幅达 45.2%,直接带动压力、流量等传感器需求激增。随着新能源汽车对燃油车的加速替代及汽车智能化推进,预计 2027 年汽车电子传感器市场规模将突破千亿元,电池监测系统、自动驾驶环境感知传感器等细分品类将迎来高速增长期。此外,工业制造领域以 20.5% 的占比成为第三大应用市场,为传感器技术落地提供重要场景支撑。

前沿技术落地商用,降本增效成果显著

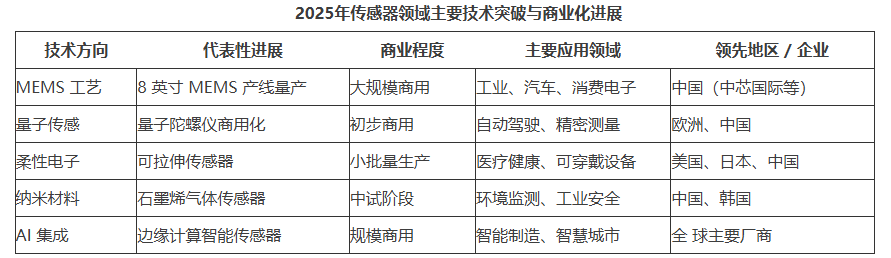

技术创新是传感器行业高质量发展的驱动力。目前,我国传感器前沿技术商业化已取得多项突破:MEMS 工艺领域,8 英寸 MEMS 产线实现量产,大规模应用于工业、汽车、消费电子等场景,中芯国际等国内企业展现出强劲竞争力;量子传感技术中,量子陀螺仪成功商用化,初步应用于自动驾驶、精密测量领域,我国与欧洲共同处于技术梯队;柔性电子领域的可拉伸传感器进入小批量生产阶段,为医疗健康、可穿戴设备提供新解决方案,美国、日本及我国均有重要布局;纳米材料领域,石墨烯气体传感器处于中试阶段,未来将在环境监测、工业安全领域发挥重要作用,我国与韩国在该方向进展;AI 集成领域,边缘计算智能传感器已实现规模商用,广泛服务于智能制造、智慧城市建设,全 球主要厂商均在积极推进技术落地。

技术迭代更推动产业降本增效成效凸显。例如,氮化铝、碳纳米管材料在压力传感器中的商用,可降低制造成本 30%;石墨烯、碳化硅等新型材料应用,显著提升传感器灵敏度与耐用性;MEMS 技术的突破更让激光雷达国产化迎来 “爆发期”,国产厂商凭借技术优势将产品价格大幅降低,市场份额超过 97%,成功推动激光雷达在 10 万元级别车型上的普及应用。

国产化率 2025 年有望达 65%

尽管当前基恩士、欧姆龙等国际巨头仍占据我国传感器市场 72% 的份额,但在政策支持与市场需求双重拉动下,国内企业正加速崛起,在多个细分领域实现 “国产替代” 突破:消费电子领域,歌尔股份生产的 MEMS 麦克风全 球市占率达 35%,成功进入苹果供应链;工业自动化领域,汉威科技的气体传感器国内市占率 42%,逐步替代霍尼韦尔同类产品;医疗影像领域,联影医疗研发的 CT 探测器实现国产化,打破西门子长期垄断;激光雷达领域,禾赛科技、速腾聚创等国产厂商市场份额超 97%,主导国内市场格局。

国产化率的持续提升更印证了产业转型成果:2019-2024 年,我国传感器国产化率从 18% 提升至 31%,预计 2025 年将进一步攀升至 65%。高端传感器领域的突破更值得关注,如晨穹电子科技研发的石英谐振式压力传感器 RPS01 达 0.01%,可完全替代日美同类产品;武汉理岩建成国内 大电感式位置传感器生产基地,并通过自主研发 ASIC 芯片实现部件国产化,标志着我国传感器产业正从 “中低端制造” 向 “高端创新” 成功跨越。

产业布局方面,我国已形成长三角、珠三角、西安三大化传感器产业集聚区:长三角以上海、苏州为,构建起涵盖设计、封装、测试的完整产业链;珠三角以深圳为中心,聚焦消费电子与汽车电子传感器研发生产;西安则在 MEMS 与光电子传感器领域形成独特优势。三大集群通过政产学研协同创新模式,加速技术转化与产业升级,为我国传感器行业持续领跑全 球奠定坚实基础。