一、关税升级:美国“对等关税”重锤落下,中国制造业直面“窒息时刻”

特朗普重返白宫后,果然“回归本色”——4月2日下午在白宫玫瑰园宣布新一轮“对等关税” 要对所有国家实施至少10%的基准关税,对部分国家施加更高的关税,受影响的国家包括中国(34%)、欧盟(20%)、越南(46%)、日本(24%)、韩国(25%)、印度(26%)和泰国(36%)等。

北美是科学仪器的大市场,约占40%市场份额;欧洲是全球第二大市场,约占30%市场份额。关税的大幅提升,直接导致中国高端仪器在美国市场的价格竞争力被削弱。

二、东南亚幻灭:产业转移“避风港”沦为关税“新靶场”

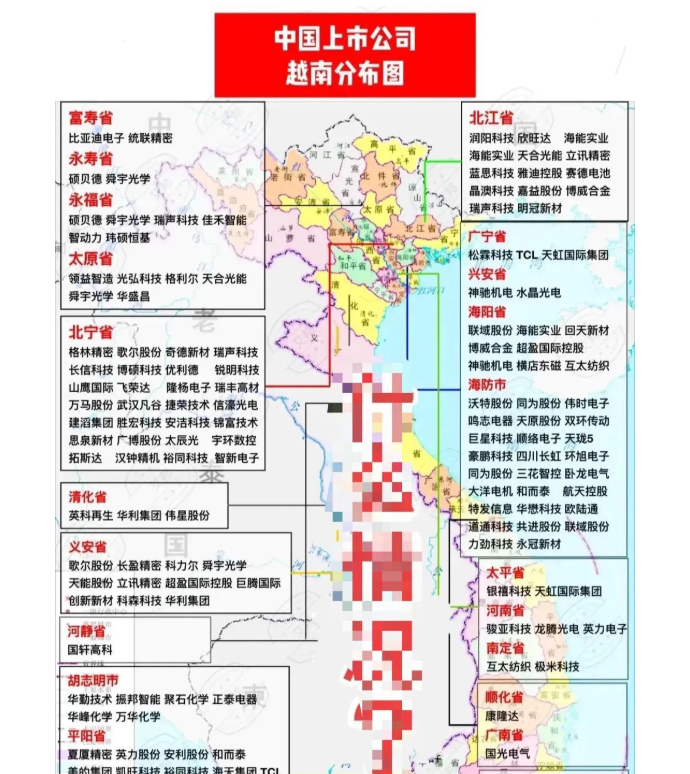

首当其冲的越南,将被征收高达46%的关税。(这两天越南慕尼黑分析测试展正在进行,没想到迎来了巨大关税变化)特朗普的“对等关税”引爆全球制造业神经,也打掉了很多中国企业“东南亚转口欧美”的幻想。特别是那些依靠OEM或设厂在越南、马来等地生产仪器设备,再转出口欧美市场的中国厂商,成本优势瞬间被反噬,市场路径面临重构

要对所有国家实施至少10%的基准关税,对部分国家施加更高的关税,受影响的国家包括中国(34%)、欧盟(20%)、越南(46%)、日本(24%)、韩国(25%)、印度(26%)和泰国(36%)等。

北美是科学仪器的大市场,约占40%市场份额;欧洲是全球第二大市场,约占30%市场份额。关税的大幅提升,直接导致中国高端仪器在美国市场的价格竞争力被削弱。

二、东南亚幻灭:产业转移“避风港”沦为关税“新靶场”

首当其冲的越南,将被征收高达46%的关税。(这两天越南慕尼黑分析测试展正在进行,没想到迎来了巨大关税变化)特朗普的“对等关税”引爆全球制造业神经,也打掉了很多中国企业“东南亚转口欧美”的幻想。特别是那些依靠OEM或设厂在越南、马来等地生产仪器设备,再转出口欧美市场的中国厂商,成本优势瞬间被反噬,市场路径面临重构 过去几年,很多中国制造商在“去风险”口号下,将产能和注册地外迁东南亚,幻想通过“东盟身份”来获得欧美市场通行证。

但事实证明,这只是“短期套利”,无法支撑中长期战略:

· 政治不确定性高:从缅甸动乱到泰国抗议,政策朝令夕改;

· 基础设施弱:电力不稳、物流低效、配套不全;

· 人才结构不匹配:缺少能服务高端仪器研发、组装、售后的工程技术力量;

· “转口”路径已被识破:特朗普的“对等关税”已明确针对这种行为下手。

一句话:东南亚解决不了“出海难题”,尤其对高技术含量、高服务要求的科学仪器企业来说,根本不具备长期土壤。

那么问题来了:在全球贸易保护主义升温、跨境供应链剧烈动荡的当下,中国高端制造——尤其是科学仪器产业,出海该往哪走?

三、逆全球化下的出路:中国制造 + 欧洲品牌 = 新出海范式

在历经美国市场的关税冲击和东南亚市场的 “幻灭” 后,欧洲市场逐渐成为中国高端仪器出海的新突破口。

过去几年,很多中国制造商在“去风险”口号下,将产能和注册地外迁东南亚,幻想通过“东盟身份”来获得欧美市场通行证。

但事实证明,这只是“短期套利”,无法支撑中长期战略:

· 政治不确定性高:从缅甸动乱到泰国抗议,政策朝令夕改;

· 基础设施弱:电力不稳、物流低效、配套不全;

· 人才结构不匹配:缺少能服务高端仪器研发、组装、售后的工程技术力量;

· “转口”路径已被识破:特朗普的“对等关税”已明确针对这种行为下手。

一句话:东南亚解决不了“出海难题”,尤其对高技术含量、高服务要求的科学仪器企业来说,根本不具备长期土壤。

那么问题来了:在全球贸易保护主义升温、跨境供应链剧烈动荡的当下,中国高端制造——尤其是科学仪器产业,出海该往哪走?

三、逆全球化下的出路:中国制造 + 欧洲品牌 = 新出海范式

在历经美国市场的关税冲击和东南亚市场的 “幻灭” 后,欧洲市场逐渐成为中国高端仪器出海的新突破口。 欧洲拥有着发达的科研体系、医药体系和制造业,对高端仪器有着持续且旺盛的需求。准入规则也足够清晰,不像美国绕过WTO单方面加税,欧洲的CE、RoHS、REACH等标准体系成熟、透明,反而给合规者提供稳定路径。

在贸易保护主义抬头的今天,单靠砸钱投研发,或者单靠“换产地”已经不够。曾经,加大技术创新投入+当地品牌建设(摆脱低价低质刻板印象)+本地化运营,是很多大企业出海欧洲常走的路线。然而这条路线投入极大、回报周期漫长,中国科学仪器企业要出海高端市场,也可以换一个维度思考:与其试图“伪装成东南亚制造”,不如正面突破欧洲市场的真正高端需求,走一条“收购欧洲品牌 + 利用中国供应链 + 本地化服务”三位一体的新路径。

为什么很多国产仪器进入东南亚容易,进入欧洲却很难呢?

其实不是欧洲难进,而是路径没找对。

因为欧洲客户的采购决策,大多与价格无关,欧洲客户更看重品牌背景、技术积淀和售后服务能力。这正是老牌德国仪器公司即使业绩下滑,仍有市场号召力的原因。

然而,不少德国本土品牌,陷入“产品不错、成本太高、响应太慢”的困境。中国企业如果能接手品牌、优化供应链,并在欧洲本地设售后团队,正好完成闭环。

:重塑“德系品牌”的中国方案

近年来,越来越多中国企业开始尝试并购欧洲小型但有历史沉淀的仪器品牌,走出了一条令人眼前一亮的路径:

? 并购德国品牌,保留技术路径与客户渠道;

? 利用中国供应链,将成本打下去;在欧洲设本地服务窗口,贴近客户;

? 用中国软件、自动化、数字化能力,给老品牌注入“新灵魂”。

这是“出口换品牌”的升级版,更是“产品换体系”的再构建。这不是贴牌,也不是OEM,而是真正意义上的品牌再生。

危中有机,重构全球价值链

历史的转折点往往藏在危机之中。这,中国高端仪器的出海之路,或许正从“被动求生”迈向“主动定义规则”的新纪元。

其实不是欧美难进,而是路径没找对。与其被动等待政策红利,不如主动通过“德国品牌 + 中国效率”,打造出能在欧洲市场生根的真正“全球品牌”。

这才是中国高端科学仪器走出去的确定性方向。

欧洲拥有着发达的科研体系、医药体系和制造业,对高端仪器有着持续且旺盛的需求。准入规则也足够清晰,不像美国绕过WTO单方面加税,欧洲的CE、RoHS、REACH等标准体系成熟、透明,反而给合规者提供稳定路径。

在贸易保护主义抬头的今天,单靠砸钱投研发,或者单靠“换产地”已经不够。曾经,加大技术创新投入+当地品牌建设(摆脱低价低质刻板印象)+本地化运营,是很多大企业出海欧洲常走的路线。然而这条路线投入极大、回报周期漫长,中国科学仪器企业要出海高端市场,也可以换一个维度思考:与其试图“伪装成东南亚制造”,不如正面突破欧洲市场的真正高端需求,走一条“收购欧洲品牌 + 利用中国供应链 + 本地化服务”三位一体的新路径。

为什么很多国产仪器进入东南亚容易,进入欧洲却很难呢?

其实不是欧洲难进,而是路径没找对。

因为欧洲客户的采购决策,大多与价格无关,欧洲客户更看重品牌背景、技术积淀和售后服务能力。这正是老牌德国仪器公司即使业绩下滑,仍有市场号召力的原因。

然而,不少德国本土品牌,陷入“产品不错、成本太高、响应太慢”的困境。中国企业如果能接手品牌、优化供应链,并在欧洲本地设售后团队,正好完成闭环。

:重塑“德系品牌”的中国方案

近年来,越来越多中国企业开始尝试并购欧洲小型但有历史沉淀的仪器品牌,走出了一条令人眼前一亮的路径:

? 并购德国品牌,保留技术路径与客户渠道;

? 利用中国供应链,将成本打下去;在欧洲设本地服务窗口,贴近客户;

? 用中国软件、自动化、数字化能力,给老品牌注入“新灵魂”。

这是“出口换品牌”的升级版,更是“产品换体系”的再构建。这不是贴牌,也不是OEM,而是真正意义上的品牌再生。

危中有机,重构全球价值链

历史的转折点往往藏在危机之中。这,中国高端仪器的出海之路,或许正从“被动求生”迈向“主动定义规则”的新纪元。

其实不是欧美难进,而是路径没找对。与其被动等待政策红利,不如主动通过“德国品牌 + 中国效率”,打造出能在欧洲市场生根的真正“全球品牌”。

这才是中国高端科学仪器走出去的确定性方向。